湖北文学理论与批评研究中心的前身为“文学批评学研究中心”,成立于1991年,2010年获批为湖北省人文社会科学重点研究基地。

一、目标定位

追求理论创新,通过总结中国文学理论批评发展历史,构建中国化马克思主义文学批评理论体系,为全球化背景下的中国社会主义文学创作和理论批评提供学术资源和理论支撑;强调批评实践,通过对当今文学创作特别是对湖北文坛发言,通过参与我省新闻、影视与出版等事业的建设,为湖北省社会文化的发展提供政策咨询和社会服务;重视信息库建设,通过建立“中国文学理论批评研究资料数据库”等,为湖北省文学理论批评和文化建设提供学术资源和交流平台;注重人才培养与团队建设,加强各研究方向的建设和学科交叉,进一步整合优势力量,加大创新人才培养的力度,加强与国内外学术界的联系,将该中心打造成为在国内外有重要影响力的文学理论与批评研究基地。

二、人才队伍

中心有自己的研究和教学人事编制,现有研究人员42人,其中:正高级职称23人,副高级职称14人,中级职称5人;50岁以上的16人,40-49岁的16人,30-39岁10人;博士39人,硕士3人。

三、研究特色

20年来,中心不断加强学科建设与学科交叉,通过整合华中师范大学文艺学、现当代文学、古代文学、比较文学与世界文学、影视文学、新闻学等优势学科的学术力量,同时聘请多位国内外专家,形成了马克思主义文学批评、中外文学批评比较研究、文化传播与影视批评、湖北文学与文化研究等四个特色鲜明的研究方向,在国内产生了一定的影响,具有整体学术优势。

中心长期以来形成了自己的研究优势与特色:首先,始终坚持马克思主义文学批评的主导地位,深入研究马克思主义文学批评在当代学术中的生长点,用马克思主义的理论观点回答新的文学和文化现象。其次,通过“文学批评”这个与中国当代社会有密切联系的研究领域,将高校的文学批评研究与我国我省的社会文化发展的现实需要联系起来,为中国当代文学的健康发展提出文化政策建议。

四、社会服务

本中心积极参与湖北省文学创作批评研究、新闻与影视戏剧评论,不断密切与湖北作家、影视工作者、及艺术家群体的关系,对于他们的作品及时展开探讨,扩大其影响,总结其特色,发现其不足,共同探讨文艺发展的方向,在编写《湖北文学史》、研究湖北作家和批评家、新闻与影视评论方面做出了突出的贡献。

本中心积极参与地方文化的整理与开发。中心成员参与完成国家社科基金重大项目的子课题“荆楚全书”的部分古代典籍的整理工作;与省林业厅、省诗词协会合作,编写“林海诗情丛书”,努力为建设文化湖北、生态湖北做出贡献;2013年牵头成立“光未然文学艺术研究基金”。

本中心还积极为政府部门提供文化咨询与对策研究,主要在非物质文化遗产保护方面做了一些文化咨询与对策研究工作,如为武汉市委宣传部调研武汉市非物质文化遗产并撰写保护规划报告等。

五、基地主任

胡亚敏,女,1954年4月,博士生导师,《外国文学研究》杂志社社长,兼任教育部中国语言文学教学指导委员会委员,国家社会科学基金学科评审组专家,全国马列文论研究会副会长,中国文艺理论学会副会长,湖北省作家协会副主席。

六、中心网站

http://www.literarytc.cn

(通讯员 谢佩瑾 周雨超)2021年11月28日,第三届“交叉与融合:马克思主义与中国当代审美及文论基本问题研究”青年工作坊在线上举办。会议由华中师范大学文学院和中国语言文学一流学科“马克思主义文学批评”青年学术创新团队主办。来自武汉大学、华中科技大学、中国政法大学、华中师范大学、华中农业大学、天津师范大学、中国石油大学、汕头大学、河南大学、湖北大学等全国各高校的约五十位青年学者参加了此次会议。

华中师范大学文艺学学科带头人胡亚敏教授为会议开幕式致辞。她提出我们当代的马克思主义研究要“还原一个年轻漂亮的马克思”,把马克思主义经典文本与马克思的传记、历史文献和特定历史语境结合起来,才能真正走近马克思。胡亚敏教授对中国当代年轻的马克思主义研究者们寄予殷切期盼,马克思主义具有强大生命力,而取得突破性研究进展的希望在青年。

会议围绕“马克思主义批评和批判如何与文学文化的现实相结合”这一议题展开,以“回到马克思”为起点,在基本范畴和思想要旨的双向辨识过程中,确立马克思主义批评批判的关键节点。在此基础上,会议倡导当代青年马克思主义研究者们面向当代现实进行理论层面的拓展,关注资本、劳动、政治、文学、艺术、文化与实践之间的新动向新变化。

会议以主讲人发言和与谈人参与讨论的形式展开,共分为六组,由万娜(华中师范大学)主持。

第一位主讲人黎杨全(华中师范大学)做了题为《数字资本与马克思文艺的当代发展》的发言,通过讨论“数字资本”“玩劳动”“平台资本主义”等与当下文学文化紧密贴合的概念,指出研究方向应由文艺活动深入到文艺观念,并以弹幕文化为切入点,阐明艺术观念出现了“走向交往诗学”的新特征。沈壮娟(中国石油大学)、徐文贵(中国政法大学)、黄晓华(湖北大学)分别对这一话题的相关现象做出了自己的阐释。

第二位主讲人王行坤(天津师范大学)做了题为《劳力者写作的可能与限度:一个比较研究》的报告。他对朗西埃的文艺考古学与新中国劳力者的写作实践进行对比研究,从如何看待生产与文艺关系的角度切入,通过差异分析了其现象背后的文化政治意义。颜芳(华中师范大学)和胡涛(黄冈师范学院)对这一话题给予了各自角度的补充。

第三位主讲人黄继刚(汕头大学)的发言主题为《地图的艺术介入和文化政治——维米尔的地图想象》。他将主要在地理学意义上呈现的地图从艺术角度加以观照,并且与文化政治关联,呈现了跨学科的尝试和探索。在随后的讨论中,付林鹏(华中师范大学)和刘涛(华中师范大学)分别从古代文学研究和文化政治研究的角度对这一话题提出了不尽相同的研究设想,黄继刚教授也对此做出了现场回应。

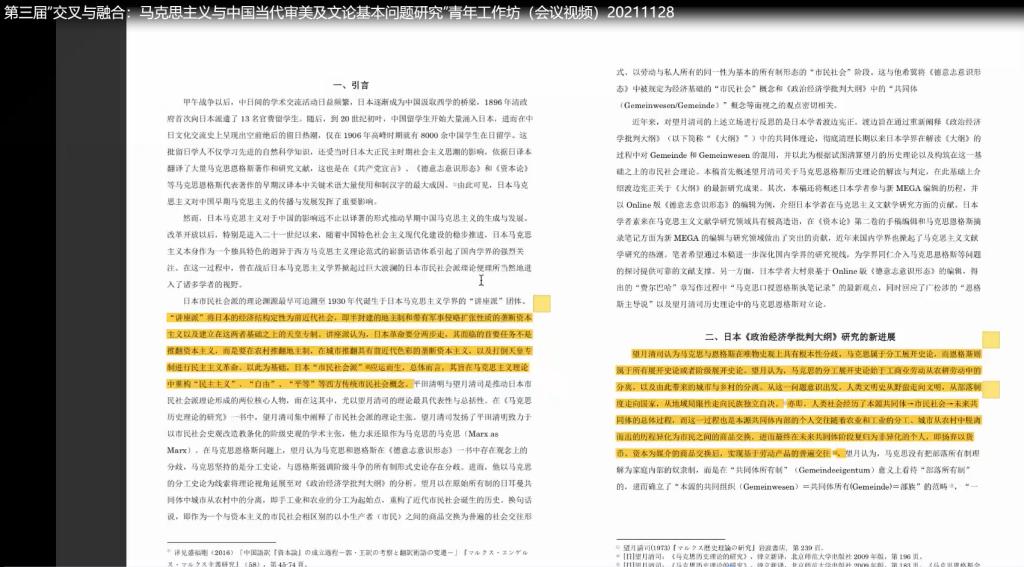

第四位主讲人盛福刚(武汉大学)的发言主题为《市民社会论和批判者群像》。他以丰富而严谨的文献考证,梳理了日本市民社会派对马克思恩格斯历史理论的重构,并阐释了日本最终转向批判市民社会史观的原因。随后,周可(武汉大学)在讨论中指出日本学界在马克思著述手稿的研究和重新阐发中的可借鉴之处,以及可能存在的局限。王晶(华中农业大学)提出了对市民社会概念不尽相同的思考,盛福刚老师现场做出回应。

第五位主讲人李松(武汉大学)做了题为《现代中国的视觉文化与记忆——以美国〈现代中国文学与文化〉(MCLC)杂志为中心》的报告。他从美国学术期刊《现代中国文学与文化》2000年的“现代中国的视觉文化与记忆”特刊所载论文入手,聚焦现代中国的视觉文化问题展开研究。与谈人王怀义(武汉大学)、袁劲(武汉大学)和李远(华中师范大学)补充说明了学术史研究的可能性与困境,指出授课讲义、会议、期刊等材料对于丰富学术史和学科史的意义。李松教授就翻译、出版及研究方法等问题做了及时回应。

第六位主讲人王海龙(华中师范大学)的报告主题为《马克思主义实践观与审美反映论》。他以刘纲纪先生对审美反映论的解读为例,分别阐述其建构缘由、致思路径、创见等,回溯了审美反映论这一中国当代美学理论史和文学理论史上的重要现象的发生过程。其后,甘露(湖北第二师范学院)和史晓林(河南大学)分别从中国古代艺术哲学和中国古典美学的角度深化了对话题的探讨,王海龙老师对这一探讨做出了及时回应。

会议过程中,主讲人和与谈人之间展开积极学术交流,节奏紧凑,气氛热烈。

会议最后,万娜代表华中师范大学中国语言文学一流学科“马克思主义文学批评”青年学术创新团队向云端盛情与会的各位青年学者表达了感谢,她表示期待今后在与各位同仁进一步的合作交流中,碰撞出更多的思想火花,酝酿出更深厚的学术友情。