湖北文学理论与批评研究中心的前身为“文学批评学研究中心”,成立于1991年,2010年获批为湖北省人文社会科学重点研究基地。

一、目标定位

追求理论创新,通过总结中国文学理论批评发展历史,构建中国化马克思主义文学批评理论体系,为全球化背景下的中国社会主义文学创作和理论批评提供学术资源和理论支撑;强调批评实践,通过对当今文学创作特别是对湖北文坛发言,通过参与我省新闻、影视与出版等事业的建设,为湖北省社会文化的发展提供政策咨询和社会服务;重视信息库建设,通过建立“中国文学理论批评研究资料数据库”等,为湖北省文学理论批评和文化建设提供学术资源和交流平台;注重人才培养与团队建设,加强各研究方向的建设和学科交叉,进一步整合优势力量,加大创新人才培养的力度,加强与国内外学术界的联系,将该中心打造成为在国内外有重要影响力的文学理论与批评研究基地。

二、人才队伍

中心有自己的研究和教学人事编制,现有研究人员42人,其中:正高级职称23人,副高级职称14人,中级职称5人;50岁以上的16人,40-49岁的16人,30-39岁10人;博士39人,硕士3人。

三、研究特色

20年来,中心不断加强学科建设与学科交叉,通过整合华中师范大学文艺学、现当代文学、古代文学、比较文学与世界文学、影视文学、新闻学等优势学科的学术力量,同时聘请多位国内外专家,形成了马克思主义文学批评、中外文学批评比较研究、文化传播与影视批评、湖北文学与文化研究等四个特色鲜明的研究方向,在国内产生了一定的影响,具有整体学术优势。

中心长期以来形成了自己的研究优势与特色:首先,始终坚持马克思主义文学批评的主导地位,深入研究马克思主义文学批评在当代学术中的生长点,用马克思主义的理论观点回答新的文学和文化现象。其次,通过“文学批评”这个与中国当代社会有密切联系的研究领域,将高校的文学批评研究与我国我省的社会文化发展的现实需要联系起来,为中国当代文学的健康发展提出文化政策建议。

四、社会服务

本中心积极参与湖北省文学创作批评研究、新闻与影视戏剧评论,不断密切与湖北作家、影视工作者、及艺术家群体的关系,对于他们的作品及时展开探讨,扩大其影响,总结其特色,发现其不足,共同探讨文艺发展的方向,在编写《湖北文学史》、研究湖北作家和批评家、新闻与影视评论方面做出了突出的贡献。

本中心积极参与地方文化的整理与开发。中心成员参与完成国家社科基金重大项目的子课题“荆楚全书”的部分古代典籍的整理工作;与省林业厅、省诗词协会合作,编写“林海诗情丛书”,努力为建设文化湖北、生态湖北做出贡献;2013年牵头成立“光未然文学艺术研究基金”。

本中心还积极为政府部门提供文化咨询与对策研究,主要在非物质文化遗产保护方面做了一些文化咨询与对策研究工作,如为武汉市委宣传部调研武汉市非物质文化遗产并撰写保护规划报告等。

五、基地主任

胡亚敏,女,1954年4月,博士生导师,《外国文学研究》杂志社社长,兼任教育部中国语言文学教学指导委员会委员,国家社会科学基金学科评审组专家,全国马列文论研究会副会长,中国文艺理论学会副会长,湖北省作家协会副主席。

六、中心网站

http://www.literarytc.cn

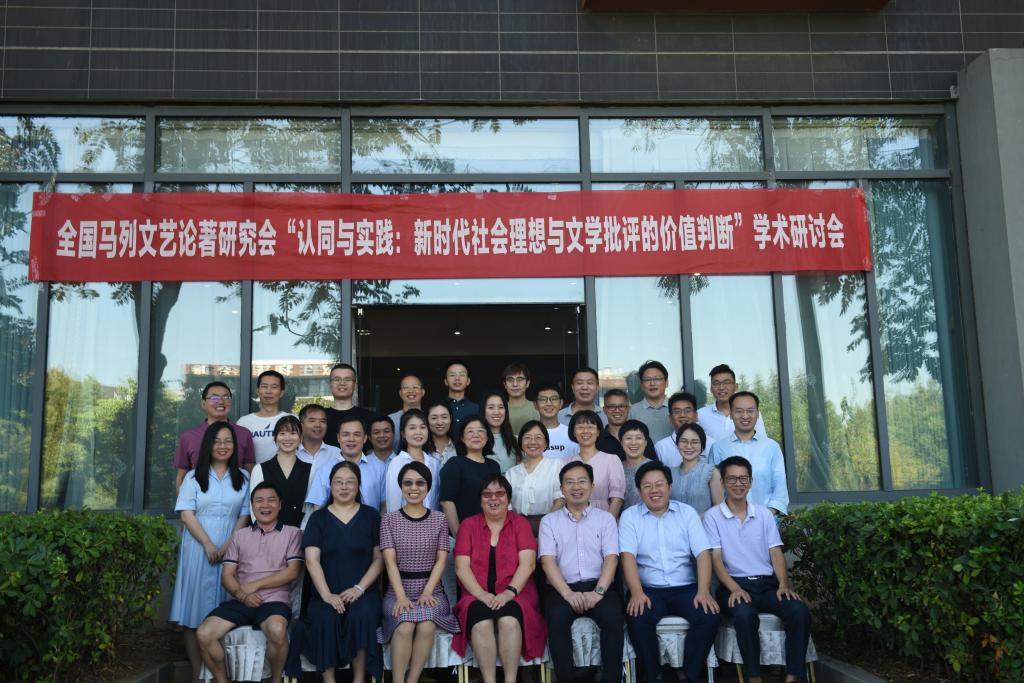

(通讯员 石祎明)2022年8月13日-15日,全国马列文艺论著研究会“认同与实践:新时代社会理想与文学批评的价值判断”学术研讨会在湖北武汉顺利召开,会议采取线上与线下相结合的方式进行。会议由全国马列文艺论著研究会与华中师范大学文学院联合主办,由中国语言文学一流学科、湖北省文学理论与批评研究中心、“马克思主义文学批评经典重铸与当代拓展研究”重大项目课题组承办。来自中国社科院、武汉大学、陕西师范大学、西北大学、首都师范大学、浙江工商大学、华中师范大学等全国各高校近五十位专家学者参加了此次会议。

本次会议以马克思提出的追求人的全面而自由的解放为宗旨,在“重读经典”和“当代拓展”两个方向上回应中国当代马克思主义文艺思想的新发展、新局面,这种将文艺思想与社会理想紧密联系在一起的学术取向,体现了当代中青年学者的学术自信和历史担当。

会议的开幕式由华中师范大学文学研究所所长黎杨全主持。文学院分党委书记朱庆海在致辞中向参加此次会议的专家学者们表示热烈的欢迎。我中心长期以来作为学会的法人代表单位和秘书处所在地,为学会的发展做出了重要的贡献。最后,朱书记衷心祝愿此次会议取得圆满成功!

学会会长党圣元教授首先指出全国马列文艺论著研究会对中国文论的推动和引领作用,然后充分肯定了华中师范大学胡亚敏教授领衔的学术团队对学会各项工作和成就所做的重要贡献。同时,他提出本次会议对当下文学批评的发展具有重大意义。

学会法人代表胡亚敏教授用热情洋溢的语言做了精彩的开幕式致辞。她首先谈了本次会议的缘起,接下来阐释了人的维度和唯物史观的关系:人是唯物史观的前提和出发点;唯物史观是关于现实的人集体历史发展的科学。其中人的维度也就是价值判断的问题,包括三点,一是作品的好坏取决于是否表现出对生命的珍惜;二是对人的尊严的尊重,三是对人的需求和欲望的关注。最后她分享了阅读马克思的体会,并提出用我们的头脑发现新的问题,作出新的探索,回答现实之问和时代之问的殷切希望。

此次研讨会共分三场,依次由我中心万娜老师、刘涛老师和徐敏老师主持,湖北大学文学院黄晓华老师、陕西师范大学文学院黄继刚老师和中南财经政法大学新闻与文化传播学院阎伟老师点评。议题涉及马克思主义文学批评与社会理想、族群认同,与数字资本、网络文化,与艺术真实、人工智能,与实践劳动、意识形态,与感性解放、审美教育等理论热点和前沿领域,均为各位学者的最新研究成果。

例如,首都师范大学文学院的胡疆锋教授的《数字资本时代文艺评论的连接与反连接》将马克思主义作为一种方法论和理论资源,进行了一种现代化的延伸和拓展。武汉大学国家文化发展研究院的肖波副教授将文化遗产和元宇宙结合起来,也涉及到传统的创造性转化。浙江工商大学外国语学院的方英教授谈到了罗伯特·塔利空间批评和马克思主义文学批评的相关性,她系统介绍了塔利空间批评的内容,提到文学绘图揭示文学主体在整个资本主义世界中所处的位置。中南财经政法大学新闻与文化传播学院阎伟教授关注到了媒介的公共性,其介入文学对于当下的批评也很有启示。长江大学人文与新媒体学院的肖祥老师对马舍雷的相关理论进行了介绍,而且点出了在当下的实用性。

此次会议学术成果丰硕饱满,在经典与当代之间,为马克思主义文论建构碰撞出精彩的思想火花。同时也在社会层面发挥了积极影响,起到一个理论联系实践的功用,对当代文艺创作起到巨大的引领作用。