湖北文学理论与批评研究中心的前身为“文学批评学研究中心”,成立于1991年,2010年获批为湖北省人文社会科学重点研究基地。

一、目标定位

追求理论创新,通过总结中国文学理论批评发展历史,构建中国化马克思主义文学批评理论体系,为全球化背景下的中国社会主义文学创作和理论批评提供学术资源和理论支撑;强调批评实践,通过对当今文学创作特别是对湖北文坛发言,通过参与我省新闻、影视与出版等事业的建设,为湖北省社会文化的发展提供政策咨询和社会服务;重视信息库建设,通过建立“中国文学理论批评研究资料数据库”等,为湖北省文学理论批评和文化建设提供学术资源和交流平台;注重人才培养与团队建设,加强各研究方向的建设和学科交叉,进一步整合优势力量,加大创新人才培养的力度,加强与国内外学术界的联系,将该中心打造成为在国内外有重要影响力的文学理论与批评研究基地。

二、人才队伍

中心有自己的研究和教学人事编制,现有研究人员42人,其中:正高级职称23人,副高级职称14人,中级职称5人;50岁以上的16人,40-49岁的16人,30-39岁10人;博士39人,硕士3人。

三、研究特色

20年来,中心不断加强学科建设与学科交叉,通过整合华中师范大学文艺学、现当代文学、古代文学、比较文学与世界文学、影视文学、新闻学等优势学科的学术力量,同时聘请多位国内外专家,形成了马克思主义文学批评、中外文学批评比较研究、文化传播与影视批评、湖北文学与文化研究等四个特色鲜明的研究方向,在国内产生了一定的影响,具有整体学术优势。

中心长期以来形成了自己的研究优势与特色:首先,始终坚持马克思主义文学批评的主导地位,深入研究马克思主义文学批评在当代学术中的生长点,用马克思主义的理论观点回答新的文学和文化现象。其次,通过“文学批评”这个与中国当代社会有密切联系的研究领域,将高校的文学批评研究与我国我省的社会文化发展的现实需要联系起来,为中国当代文学的健康发展提出文化政策建议。

四、社会服务

本中心积极参与湖北省文学创作批评研究、新闻与影视戏剧评论,不断密切与湖北作家、影视工作者、及艺术家群体的关系,对于他们的作品及时展开探讨,扩大其影响,总结其特色,发现其不足,共同探讨文艺发展的方向,在编写《湖北文学史》、研究湖北作家和批评家、新闻与影视评论方面做出了突出的贡献。

本中心积极参与地方文化的整理与开发。中心成员参与完成国家社科基金重大项目的子课题“荆楚全书”的部分古代典籍的整理工作;与省林业厅、省诗词协会合作,编写“林海诗情丛书”,努力为建设文化湖北、生态湖北做出贡献;2013年牵头成立“光未然文学艺术研究基金”。

本中心还积极为政府部门提供文化咨询与对策研究,主要在非物质文化遗产保护方面做了一些文化咨询与对策研究工作,如为武汉市委宣传部调研武汉市非物质文化遗产并撰写保护规划报告等。

五、基地主任

胡亚敏,女,1954年4月,博士生导师,《外国文学研究》杂志社社长,兼任教育部中国语言文学教学指导委员会委员,国家社会科学基金学科评审组专家,全国马列文论研究会副会长,中国文艺理论学会副会长,湖北省作家协会副主席。

六、中心网站

http://www.literarytc.cn

(通讯员:彭昱剑)11月17日晚7点半,“华中学术传播讲坛”如期开讲。本次讲座由华中师范大学文学院主办,华中师范大学文化传播研究中心承办,华中师范大学文学院教授、博士生导师范军主持,邀请到山东大学儒学高等研究院古典文献研究所教授、博士生导师何朝晖云端开讲。他为广大师生带来题为“书旅撷趣:中外书籍史之暗合与交汇”的学术讲座,共有280多人收听收看了此次演讲。

何朝晖教授

本次讲座主要围绕何朝晖教授在外游学时分的亲身见闻,从七个方面观察中外书籍史之间的关联与交汇,借以探讨中外书籍史比较的价值与意义。

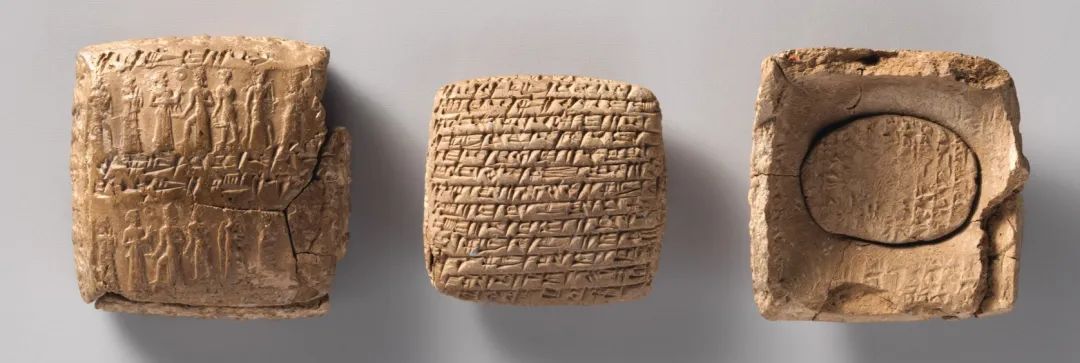

第一个方面是“鱼传尺素”,原指传递书信。何教授则从该词的形式出发,发现中外出土的多项文物,如1979年敦煌马圈湾出土汉代封检、新疆尼雅出土佉卢文木牍、哈佛古代近东博物馆收藏的乌尔第三王朝时期泥板文书,均有将重要书信藏入封检、封套、泥板之中的习惯,这令他十分感叹。或许上古文明之间的互鉴与往还,要远超出我们的想象。

古亚述时期带信封的书信

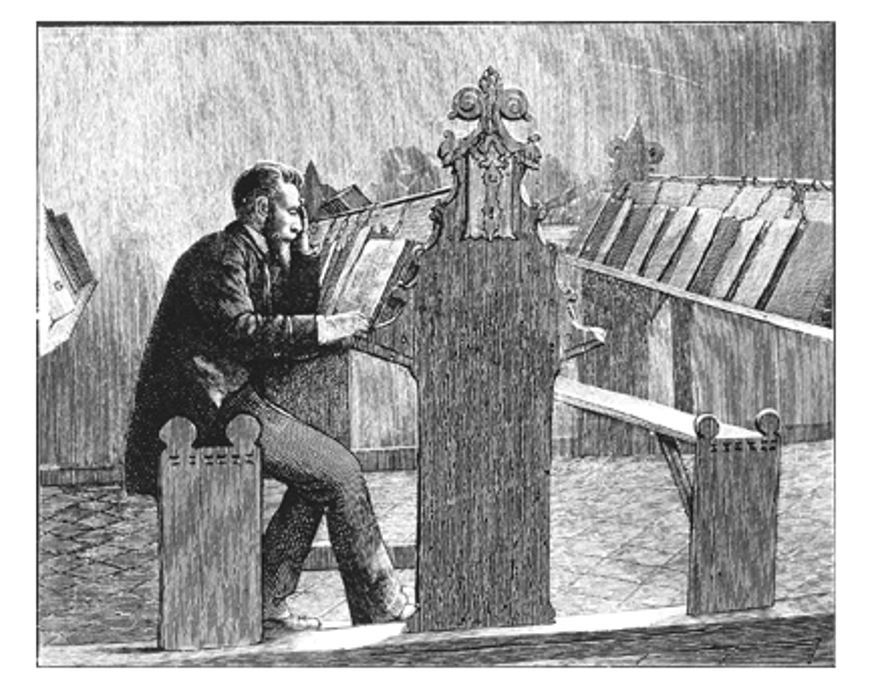

第二个方面是“链锁缥帙”。“缥帙”指淡青色帛做成的书衣,亦指书卷。而“链锁缥帙”,顾名思义是用锁链等器具将珍贵藏书固定起来,防止外人将其偷拿。由此而来表示古今中外的大藏书家,对于图书管理都十分严格。如天一阁规定:“禁以书下阁梯,非各房子孙齐至,不开锁。子孙无故开门入阁者,罚不与祭三次。”无独有偶,著名金融家J·P·摩根的私人图书馆纽约摩根图书馆,其中一间屋子为善本藏书室,内藏中世纪与文艺复兴时期的手抄本等镇馆之宝。为防止偷盗,该室装有厚重的铁门,上有复合锁,四周墙壁又用铁杆加固,可谓严加防范。但这是否就意味着,诸多善本就藏之名山而不曾见人呢?也不尽然,如黄宗羲就得到范氏族人的同意进而阅览天一阁藏书。此外何教授指出,西方的图书管理未必从来是公共开放、共享流通,也存在严格看管之举。因此对于古今中外的图书收藏与管理制度,须仔细考察,不可一概而论。

教堂阅览桌上的书被用链条拴在铁杆上

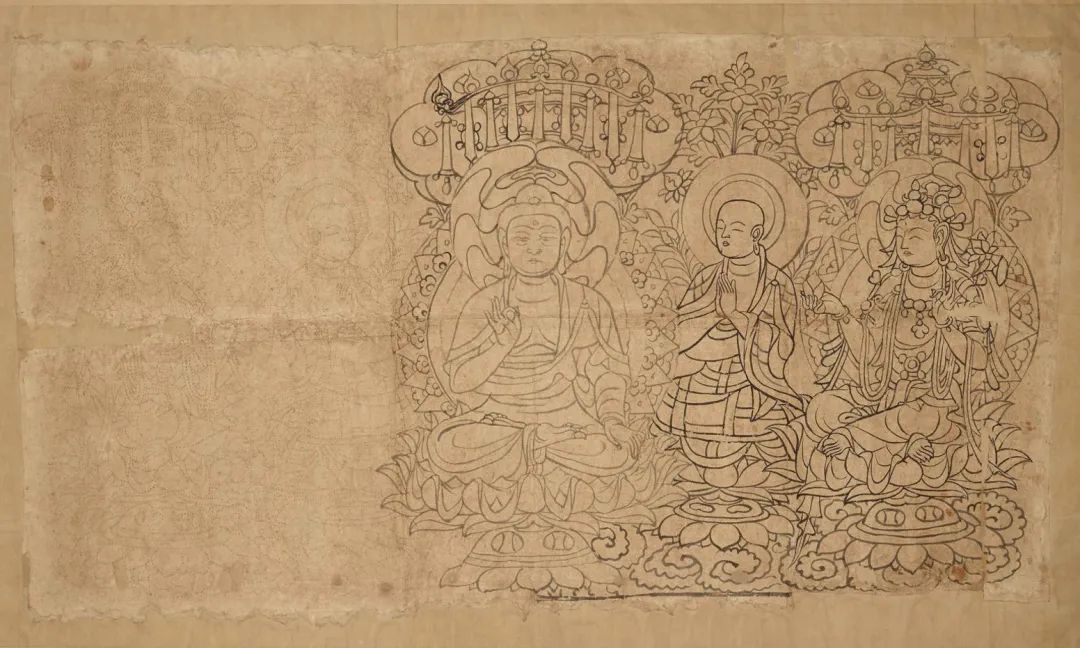

第三个方面是“金针作画”。此为古代复制图画的一种手段,即在纸、布等物料上用针扎出小孔,继而将小孔逐个连线,最终便可得到与原图大致乃至相近相同的图案。敦煌莫高窟千佛洞出土的诸多画卷就采用这种方法制作,不少图案尚未连线、涂色,为后人留下难得的前尘印记,一窥作画之堂奥。不过这一制图法并非举世无双,何教授在游览哈佛大学霍顿图书馆(Houghton Library)所藏书籍就发现,西方的一些古书就也曾运用该方法在书中描绘图案,而且做工并不逊于东方。想来,这很可能又是一则文明互鉴的故事。

敦煌莫高窟千佛洞出土,大英图书馆藏

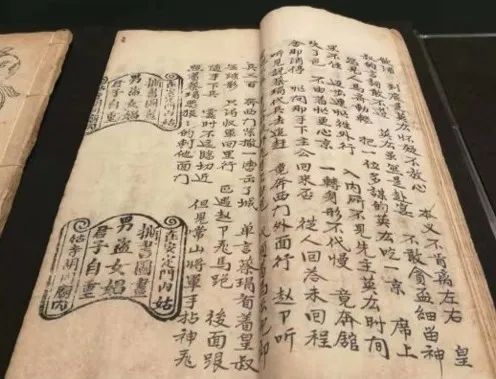

第四个方面是“诟詈护书”。“诟詈”指辱骂、斥责,那么古人是如何用“骂人”来保护图书的呢?何教授游览台北“中研院”傅斯年图书馆时发现,该馆收藏的一本清代租书铺抄本,封面上写着“撕毁图书,男盗女娼,君子自重。”无疑,这是通过诅咒的形式来劝阻人要珍惜、爱护书籍。相映成趣的是,何教授在大英图书馆发现一些西方古书亦有同样举措,如著名的“阿恩施坦因《圣经》”就写着:“将此书拿走者不得好死,叫他下油锅,叫他得羊角疯,叫他高烧不退,叫他受轮刑,叫他上绞架!阿门。”

台北“中研院”傅斯年图书馆藏清代租书铺抄本

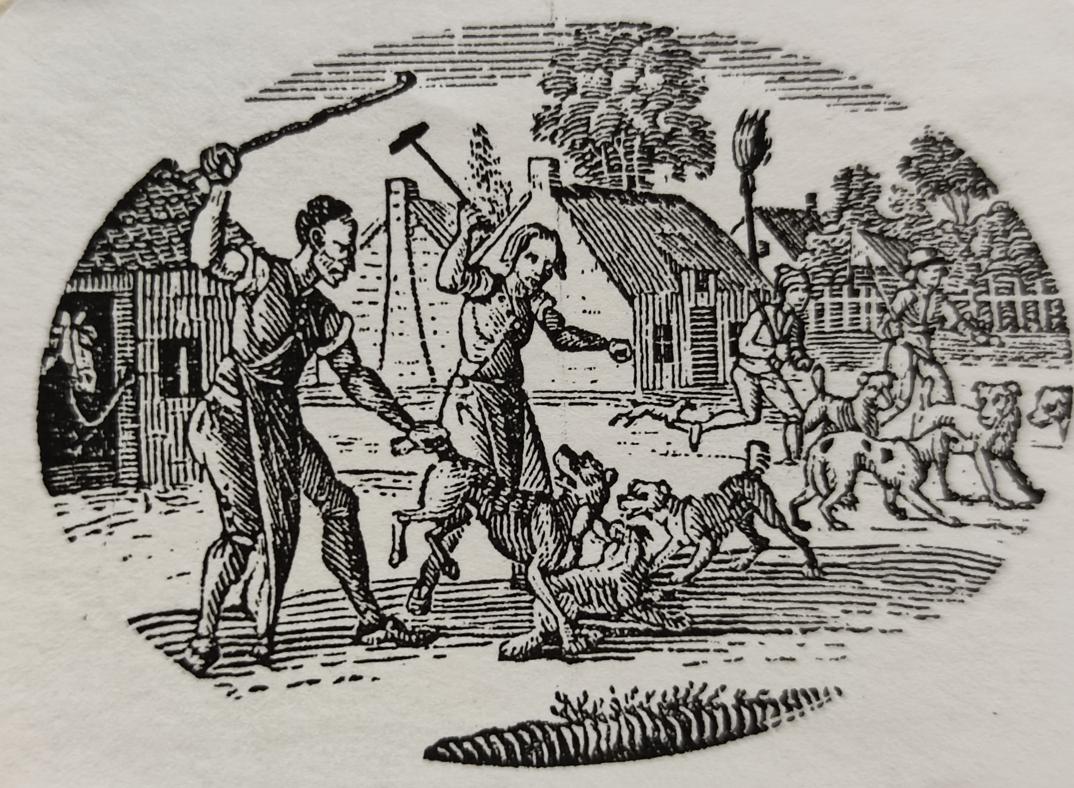

第五个方面是“方寸之间” 。版画技艺在中国古代,尤其是万历时期达到高峰,此时诸多书籍带有版画插图,做工技艺精良、图案惟妙惟肖,给读者以极大视觉冲击力和美感。而且万历年间的版画,多用密集的小点来表示明暗对比,此为当时特色。无独有偶,18世纪的西方也在书籍制作中采用大量的版画、雕版图案,不过它们更为精细,有些图案甚至还不及如今的一张银行卡大小,可以说是细致入微。

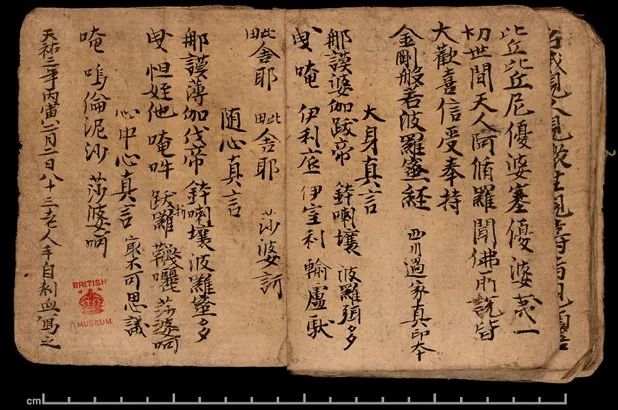

第六个方面是“灵肉合一”。西方的图书制作中存在不少“残忍之举”,如何教授在哈佛大学霍顿图书馆见到一本出版于19世纪的书籍,《灵魂的命运》(Des destinées de l’ame),该书用了一名死于中风的女病人的皮肤加以装帧。何教授进一步指出,人皮书(anthropodermic bibliopegy)在16世纪已有,以19世纪为盛,是西方的一大特色。相较而言,中国的部分书籍制作似乎没有那般野蛮,更突显了对信仰的尊崇。如大英图书馆藏有的部分敦煌莫高窟千佛洞出土汉藏经书,部分用“血书”制成。近代的智诚法师,亦用刺舌血书《大方广佛华严经》80卷、《普贤菩萨行愿品》1卷,祈求“所有刀兵劫,及与饥馑等,悉皆尽灭除。人各习礼让,现者增福慧,先忘获超升。风雨常调顺,人民悉安康”。总体而言,这些书籍在形式上是借用肉体,但在内容上是为了映衬精神的崇高。

血书汉文《金刚般若波罗密经》

第七个方面是“洋装在身”。何教授注意到晚清近代由来华传教士印制的书籍,虽然不少是采用雕版印刷、书写方式为繁体竖排、内容也由汉字组成,但装帧形式却是西式的,里面的版心样式与中国传统的线装书籍存在较大不同。故此何老师称其为“洋装在身”,认为这些书籍看似是中式的,但从形式而言实际是外来的、西式的。

通过上述七大方面的异同,何朝晖教授认为寻觅东西方在图书及其制作、管理、收藏等方面的共同点,就是为了总结规律,所谓“东海西海,心理攸同”,东西之间的差距并没有想象中的那么大,甚至存在此前诸多被我们所忽视、未曾发现的可能存在的联系和交流。而卡特的名著《中国印刷术的发明和它的西传》,正是站在文明互鉴的高度上才得以诞生,如今在“人类命运共同体”的年代,我们更应传承这份智慧。

除却共同点,发现东西方之间的相异处也很重要,此即是为了凸显特质。何教授指出,为发现各文明的独特魅力,必须要更加深入地审视所处文化环境、求索同一事物的新的可能性、重新认识已有的结论并避免做出绝对化的结论。当然无论相同还是相异,均是为了探求东西文明之间的交流与交汇、碰撞与融合,进而发现此中所诞生的新形态出版物,如此,我们既能创造出更多学术研究成果,也更能为中国与世界的文化繁荣贡献一己之力。

讲座的最后,范军教授对何朝晖教师的讲座进行总结并给予了高度肯定,认为“这是一次别开生面的文明之旅”,令包括他在内的近三百名线上听众一饱眼福。不少听众受到讲座启发,还向何教授作进一步的请教,他都耐心地一一予以解答。最终,本次讲座在听众朋友们的阵阵感谢声中落下帷幕!