湖北文学理论与批评研究中心的前身为“文学批评学研究中心”,成立于1991年,2010年获批为湖北省人文社会科学重点研究基地。

一、目标定位

追求理论创新,通过总结中国文学理论批评发展历史,构建中国化马克思主义文学批评理论体系,为全球化背景下的中国社会主义文学创作和理论批评提供学术资源和理论支撑;强调批评实践,通过对当今文学创作特别是对湖北文坛发言,通过参与我省新闻、影视与出版等事业的建设,为湖北省社会文化的发展提供政策咨询和社会服务;重视信息库建设,通过建立“中国文学理论批评研究资料数据库”等,为湖北省文学理论批评和文化建设提供学术资源和交流平台;注重人才培养与团队建设,加强各研究方向的建设和学科交叉,进一步整合优势力量,加大创新人才培养的力度,加强与国内外学术界的联系,将该中心打造成为在国内外有重要影响力的文学理论与批评研究基地。

二、人才队伍

中心有自己的研究和教学人事编制,现有研究人员42人,其中:正高级职称23人,副高级职称14人,中级职称5人;50岁以上的16人,40-49岁的16人,30-39岁10人;博士39人,硕士3人。

三、研究特色

20年来,中心不断加强学科建设与学科交叉,通过整合华中师范大学文艺学、现当代文学、古代文学、比较文学与世界文学、影视文学、新闻学等优势学科的学术力量,同时聘请多位国内外专家,形成了马克思主义文学批评、中外文学批评比较研究、文化传播与影视批评、湖北文学与文化研究等四个特色鲜明的研究方向,在国内产生了一定的影响,具有整体学术优势。

中心长期以来形成了自己的研究优势与特色:首先,始终坚持马克思主义文学批评的主导地位,深入研究马克思主义文学批评在当代学术中的生长点,用马克思主义的理论观点回答新的文学和文化现象。其次,通过“文学批评”这个与中国当代社会有密切联系的研究领域,将高校的文学批评研究与我国我省的社会文化发展的现实需要联系起来,为中国当代文学的健康发展提出文化政策建议。

四、社会服务

本中心积极参与湖北省文学创作批评研究、新闻与影视戏剧评论,不断密切与湖北作家、影视工作者、及艺术家群体的关系,对于他们的作品及时展开探讨,扩大其影响,总结其特色,发现其不足,共同探讨文艺发展的方向,在编写《湖北文学史》、研究湖北作家和批评家、新闻与影视评论方面做出了突出的贡献。

本中心积极参与地方文化的整理与开发。中心成员参与完成国家社科基金重大项目的子课题“荆楚全书”的部分古代典籍的整理工作;与省林业厅、省诗词协会合作,编写“林海诗情丛书”,努力为建设文化湖北、生态湖北做出贡献;2013年牵头成立“光未然文学艺术研究基金”。

本中心还积极为政府部门提供文化咨询与对策研究,主要在非物质文化遗产保护方面做了一些文化咨询与对策研究工作,如为武汉市委宣传部调研武汉市非物质文化遗产并撰写保护规划报告等。

五、基地主任

胡亚敏,女,1954年4月,博士生导师,《外国文学研究》杂志社社长,兼任教育部中国语言文学教学指导委员会委员,国家社会科学基金学科评审组专家,全国马列文论研究会副会长,中国文艺理论学会副会长,湖北省作家协会副主席。

六、中心网站

http://www.literarytc.cn

(通讯员:彭昱剑)11月24日晚7点,由华中师范大学文学院主办,华中师范大学文化传播研究中心承办的“华中学术传播讲坛” 第二讲如期举办。中国传媒大学传播研究院教授、博士生导师李频做客“华中学术传播讲坛”,为广大师生带来“数字传播时代期刊史研究的范式转型”的主题报告,共有百余人收听收看本次演讲,由我中心教授、博士生导师范军主持。

李频教授

讲座伊始,李频教授开门见山地提出期刊史范式的概念,它主要是指:(1)期刊史观;(2)期刊史研究方法与路径。在此基础上,期刊史研究的“范式转型”首先体现为期刊历史观念更新,其次是从总体上认识中国期刊与中国史现代化的关系、总体性地认识期刊传播的社会效果,第三是更新或拓展期刊分析单位。那么,如何在数字传播时代推动这种转型?李频教授主张须建立好理论基础,尤其是数字传播时代媒介逻辑出版史范式转型的理论基础,它具体包括数字传播时代积极的出版史观与期刊史观,重新认识中国期刊史的三个阶段或者三种类型,重新认识某些期刊分析单位。

接下来,李频教授重点论述了为何数字传播时代媒介逻辑是作为出版史范式转型的理论基础。书、报、刊这三种曾经主流的传播媒介以不同的节奏已经退出或正在退出当今社会的主流媒介阵列,且不可逆转。数字传播致信息过载,识破谣言、从“后真相”中求解真知的成本很高,因而人类解决自身情境难题的有效知识稀缺。如此越来越鲜明的数字传播态势带来了不少隐忧,其中一大方面就是它正在消解、分离社会而不是更有效地维系、促进社会。因此,数字时代的期刊史研究应该正视报纸和大众期刊退隐社会主流媒介、学术期刊因学术生态巨变而功能弱化窄化这一现实,这是数字时代期刊史范式转型的媒介基础和史论前提。

巨变之下,从强时间性、强空间性到极致传播力引致的泛时间性、泛空间性是期刊和数字媒介在传播特征的本质差异,这对立的两极实际就是当今数字时代期刊出版到数字传播转型的行动空间,也是数字传播时代期刊历史研究应有的媒介传播理性。为适应这种巨变,李频教授提倡要建立“数字传播时代积极的出版史观”。顾名思义,以出版史对象中的知识生产与传播及其效率为解释重心,落实数字时代出版史研究的价值与意义。这一史论命题包含以下两点关键内容:

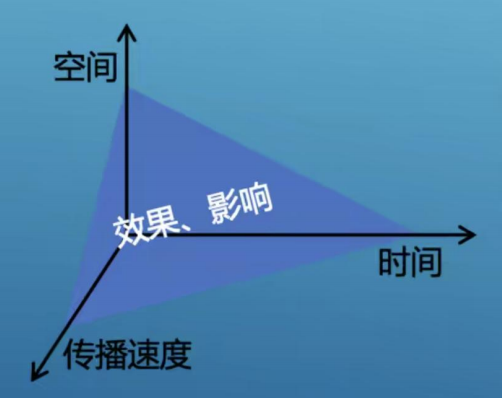

期刊生产力分析框架图示(李频教授自制)

第一在研究对象上,出版史不能狭隘地局限于出版活动,而应该延展到出版活动与社会发展的关系。不能停止于在历史文献中追寻、还原出版活动,更应该在还原出版活动之后,所还原的出版活动与历史环境的关系,该出版活动维系社会、推动社会进步的成败得失;

第二在研究视角上,出版史要以知识的生产与传播为基底。生产与传播知识是出版活动根本性的社会职能,出版活动服务社会是建立在它与一定生产力水平相适应的知识生产与传播机制及其效果、影响上的。出版与社会的关系,从根本上说,是也仅是出版与一定社会的知识关系。

顺此而来,期刊作为出版的重要组成部分,也当建立积极的期刊史观——期刊是人类在工业文明时期创造并繁盛的经典性媒介形式,极富成效地生产和传播了知识,并以信息—知识的循环推进了社会进步,深刻影响了社会变迁。基于这一根本性的认知,期刊史研究的目标就是在媒介与社会变迁的两个端点之间,以期刊与知识生产传播为解析对象,解释期刊通过信息与知识生产传播推进人类社会进步、人类文明发展的传播效果与媒介影响。

为深入考察这种效果与影响,期刊史的理论工具该以历史学为主体,融汇社会学、传播学、媒介学、出版学等理论与方法。在这样的期刊史观引导下的期刊史研究,解释的对象属于期刊史,解释的内容则可能是以期刊为中心的社会史、知识史,因而有助于人类通过对连续出版形态的知识生产与传播规律,来认识以数字传播形态的知识生产与传播,特别是集中指向于以期刊连续出版的确定性化解数字传播的某些非确定性,以期刊连续出版的低不确定性化解数字传播的高不确定性。

在这种史观、方法、目标的引导下,数字传播时代的期刊史研究其实大有可为。譬如,期刊连续出版在时点性的社会效果和时段性的社会影响方面存在低不确定性,数字传播中同样存在时点性的社会效果和时段性的社会影响的高不确定性,那么,期刊出版的低不确定性与数字传播的高不确定性是否存在某种传播技木机制以外的社会机制?通过解析工业文明以来期刊连续出版的社会影响机制,来推进我们对数字传播社会影响机制的认识。

也正因为社会发展各阶段的社会影响机制之于期刊出版的不同,李频教授提出,如若以“媒介生产力”(媒介在时间、空间、传播速度三维作用下的效果与影响)的角度看去,其实中国出版史上存在农业社会的期刊出版、工业社会的期刊出版与信息社会的期刊出版这三种类型。进而我们可以推论,一部中国期刊史就是中国式现代化的历史缩影。为了更有效地解释中国期刊与现代化的关系,需要重新界定中国期刊史的分期。

建立起这种分期的重新界定,第一步是理性看待长期以来占据中国近现代出版史主流认知的“革命出版史”范式。 长期以来,中国近现代出版史都沿袭中国革命史框架。在“继续革命”时代,革命出版史既有其时代基础,也有其社会需要。但也应注意,中国的改革开放恰是以“告别革命”为时代前提和基础,才凝聚中华民族的力量初步完成了人类历史上的伟大变迁。换言之,历史在对象层面己经走完了“革命—继续革命—告别革命”的艰难行程。如若中国近现代出版史依然沉浸在革命出版史的框架中,那么,不能被整除的革命之前、革命之后,以及革命之外的生活与社会则被弱化与忽视。这是40余年来中国出版史研究难以满足社会发展需要的根本原因。

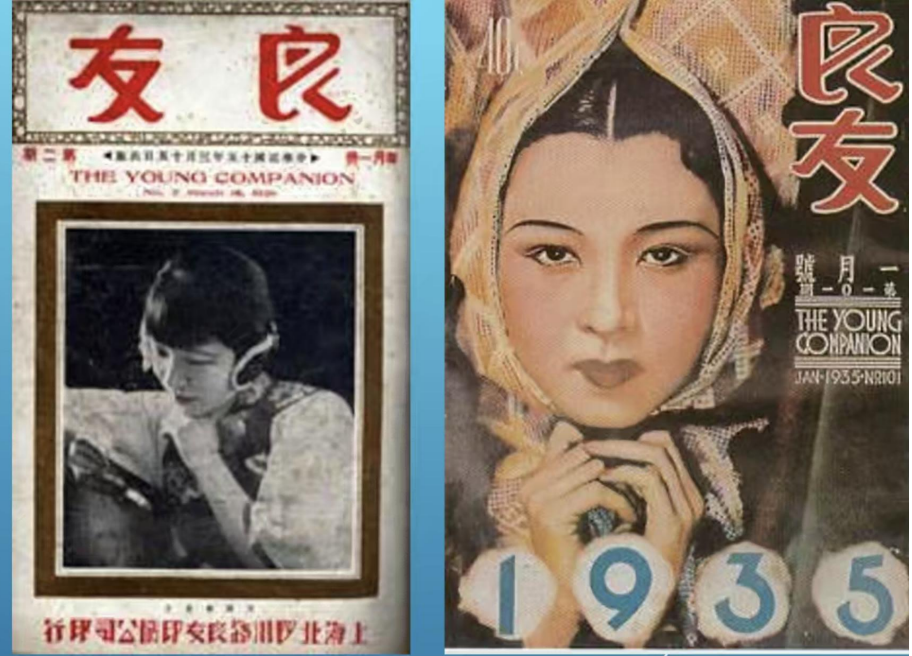

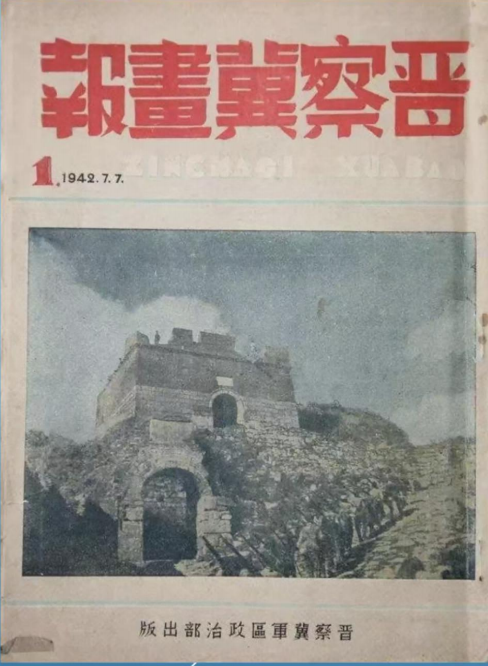

那么,新的中国期刊史分期应当是怎样?李频教授主张,要以1915年、1949年、2001年三个时间关键点进行切入。1915年以《新青年》《科学》创刊为标志,象征着中国迈入现代期刊出版;不过这种出版,从媒介生产力的角度而言,是农业文明时期的期刊出版。也因为此时中国城乡发展的极度不均衡,又细分为以新兴都市为中心的都市工业化期刊出版(如《良友》),与以革命根据地为中心的乡村手工业化期刊出版(如《晋察冀画报》)。1949年新中国成立后,随着我国工业体系的建设与建成,特别是改革开放后社会主义市场经济体制的逐步确立,民众的生产与消费有了极大飞跃,因而也就迈向工业社会时代的期刊出版。2001年后随着互联网逐渐走出千家万户,信息时代的期刊出版随之逐步确立。

《良友》期刊

《晋察冀画报》期刊

我们发现,建立起这种新的期刊史分期后,由于中国社会结构的嬗变,媒介结构也随之转向。那么该如何从纷繁复杂的传播态势中加以把握?李频教授主张,这就需要重新认识某些期刊分析单位。具体而言,第一是重新认识空间维度下的出版物,按照种、类、群去认知。种、类、群是期刊生态的基本结构形式,也是提出并分解期刊史总体性问题的基本路径之一。这里先要认可期刊生存发展的类规则,即不同类别期刊有不同的整合资源影响社会的方式,或者说盈利模式。由类可下分为种,由种可衍生或平行串接为群。在此基础上我们又可继续追问:(1)期刊种群兴衰与社会变迁的关系;(2)在追问外显的期刊种群兴衰与社会变迁的基础上,解释并破译类型意义上的期刊与社会变迁的类现象、类规则、类规律等;(3)在类型层面,运用归纳与演绎相结合的方法,解释期刊生产和传播信息知识的方式乃至模式,为数字时代信息和知识生产传播提供启示与借鉴。

第二是重新认识空间维度下的区域市场与区域影响。李频教授根据市场调查发现,期刊出版与区域之间存在重要关联,期刊往往在出版地当地有着最大的传播效果与影响,例如《家庭》之于广州、《知音》之于武汉、《当代党员》之于重庆。进而,互联网与数字传播看似无边无际,但它们实际上也将受到线下因素的影响并呈现出一定的区域特征,这点值得注意。

第三是重新认识时间维度。分析单位时间维度集中指向期刊刊期的重新理解与认识,以数字时代时空维度上的极致传播的“快”为参照,阐释和理解周刊、双月刊、季刊、年刊(年鉴)的时间节奏及其所引致或影响的信息与知识结构。简言之,期刊刊期对期刊信息与知识形态品质以及传播效果的影响。期刊这种快慢有序的传播节奏及其效果影响,与数字时代既极致性又碎片化的信息与知识传播恰成鲜明对比。两者历史性的比较研究,对数字时代更有效高效的知识生产有历史借鉴意义。

第四是重新认识传播单位维度。李频教授以《财经》2001年第8期的《银广夏陷阱》(加题图共14页,插入整版广告12页,且都安排在单页码上)为例,认为该期杂志在不破坏文章或专题整体性和不增加读者阅读的前提下,在“封面专题”等重点区域插入广告,以有效扩张版面空间。这种谋篇布局,对数字时代微信登媒介单文插播广告有一定的专业启示意义。

演讲完毕后范军教授进行了总结,他赞扬李频教授此次的演讲从宏观角度、重大站位出发,按理论基础、研究路径、史观史料、方法工具等方面,顺利完成对“数字传播时代期刊史研究的范式转型”这一主题的精彩论述,听来令人耳目一新。尤其是李频教授提出的“出版史观”与“期刊史观”,非常具有启发意义,在此二者引领下,我们或可对中国近现代出版史有着更为推陈出新的创见。此外,李频教授提出的新型期刊史分期,既关照出版本身,又跳脱出来细察中国变迁,可谓以小见大、大小兼具,非常有收获。最后,本次讲坛在听众们的阵阵掌声中落下帷幕!